Rodolfo Marcelo Pérez: «Me dedico a ser libre y vivir en democracia»

Por María Cabeza

Hay un mundo y un desierto

Hay un hombre humilde que camina

Viene a unir a oriente y occidente

Y los sistemas nada podrán hacer a la bondad

Las almas de luz llegarán para quedarse

Porque en verdad hay una sola y no muchas verdades

Porque en el resumen final siempre ganan los buenos

Inquisidores del odio adoradores del fuego

No podrán ante el hombre bueno

(Fragmento de “Era o No era” por MAEART)

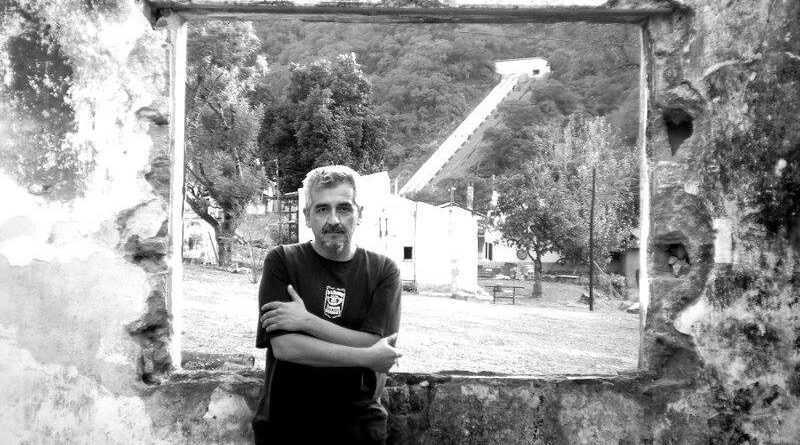

Rodolfo Marcelo Pérez cuyo seudónimo en el arte es MAEART o Mae Marcelo Elías nació en un pueblo llamado Juan Bautista Alberdi, a 100 km de la capital de Tucumán hace 58 años.

Es publicista y también escritor. Su infancia estuvo marcada por el rol fundamental que ocupó su abuela: lo crió como a un hijo ya que su madre era muy jovencita. Rodeado de amor y libertad, fue alumno del liceo militar, educación multicultural (casa-liceo) que hizo de Mae un gran hombre y un patriota.

Esta vez no pude viajar. De todas maneras, escucho el viento que luego Mae me mostrará ( por fotos), que se cuela por la ventana de su cuarto. Me enteraré que su bunker de trabajo/dormirorio tiene: una cama prolijamente aseada, una computadora, un reloj digital retro y una lámpara que, como una travesura, cambia de color, cuando la tocan.

–¿A qué te dedicas?

A ser libre, a soñar, a buscar la felicidad; sobre todo a vivir en libertad y en democracia. Rodeado de mis hijos y amigos más queridos, logro ese estado de paz absoluta. Llega un momento en la vida en que el ser humano le deja paso al artista. El arte se apodera de la persona y la eleva a su mundo o plano existencial. Esta etapa pasa a ser anacrónica, donde todo ya es relativo: el tiempo y la vejez no alteran el orden del “Propósito Final”.

-¿Cuál sería ese propósito final?

Trascender en el tiempo con mi arte y hacer el bien.

-¿Sos publicista también?

Desde 1989 me dedico a la publicidad. Soy artista, escritor y creador de contenidos. He pintado unas 484 obras dentro del expresionismo abstracto o neosurrealismo; estoy terminando mi 4to. libro y tengo un newsletter maravilloso con 180 publicaciones – con un importante nicho de suscriptores- donde escribo sobre actualidad, filosofía, política y geoestrategia. Amo la vida, soy nacionalista y no existe otro lugar más increíble que nuestro país, Argentina.

-¿Cómo es tu historia de ayudar a la gente de la calle?

Para que una sociedad funcione me gusta ponerme en el lugar del otro. Busco siempre el camino de la verdad e intento hacer el bien cada día, desde un pequeño acto hasta comprometerme con causas nobles. Quiero que, al final de mi vida, se me recuerde sólo como alguien que siempre buscó ser beningo, en cualquier circunstancia. Actualmente mi casa, que es bastante amplia, es un refugio para todos aquellos que no tienen nada y viven en mi barrio a 4 cuadras de la plaza principal de la ciudad. Les consigo un trabajo y pagan una renta mínima para vivir. Aquí albergo a 7 personas y también 7 gatos, animales que me encantan por su nobleza y carisma.

-Contame de tu infancia, adolescencia

Hermosa, maravillosa, increíble. Mis padres me enseñaron a ser una buena persona desde muy niño y a ser libre en todo sentido. siempre desde la empatía y la responsabilidad. Se dice que un artista debe escribir su propia biografía, por tal motivo para contar mi adolescencia e infancia voy a recurrir a fragmentos de este escrito llamado Dorados 70.

Mae decide hablarme de su infancia en tercera persona. Me explica que le es necesario disociarse para conectar con ese niño, esas vivencias. También es parte de su anacronismo, su libertad y desorden de lo establecido.

¨Pueden aparecer muchas voces tambien, María. Yo escribo en primera persona o en tercera y me pongo en la piel de otros protagonistas. Al niño lo visibilizo desde lejos y puedo mirarme a mí mismo desde otro plano y, luego, bajo y cambio a primera persona para mostrar lo que estoy sintiendo en ese momento. Es como el tiempo, hacer un flashback o avanzar”.

–Comienza su relato…

Cuenta la historia de un niño que tuvo una infancia maravillosa en uno de los barrios extremadamente peligrosos y marginales de la ciudad. Aventurero, audaz y curioso llega a conocer personajes que inconscientemente lo irán formando hasta lograr en su adultez lo que más había soñado: llegar al mundo.

Un domingo de marzo de 1970, entrando el otoño, el niño se levanta feliz como todos los días. Mayor de tres hermanos intuye que hay todo un mundo por descubrir. Con sus cuatro años cree saberlo todo, pues sus padres le dieron la libertad desde muy pequeño al entregarle las llaves de la casa. Salta de la cama y se calza sus botitas marrones medio ortopédicas porque tiene pies planos. Su abuela lo espera con un delicioso café con leche, esos que venían en una taza enorme, blanca, brillante; siempre con tortillas de gran tamaño, riquísimas. El niño se levanta y sale corriendo dejando todo abandonado en la mesa. Corre, siempre corre, nunca mira hacia atrás. Así lo hace cada mañana.

Corrían los años 70 caracterizados por una época de música, ciencia, terrorismo y religión. La explosión de la música disco, las muertes de estrellas como Jimi Héndrix o Elvis Presley y el adiós a The Beatles. Pasando del escándalo del Watergate en los Estados Unidos a las dictaduras de Latinoamérica, o al nacimiento del terrorismo internacional en la parte política. También surgieron en el mercado nuevos dispositivos que harían una revolución tecnológica que cambiaría al mundo venidero. Este lapso fue increíble, único e irrepetible. Las religiones se masificaron, principalmente el Cristianismo y el Islam. Nacieron sectas fanatizadas fruto de la psicosis social y del Flower Power. Todo era revolución en esos días.

La familia dirigida por una abuela en una estructura matriarcal- una señora muy trabajadora-. De origen humilde, trabajaba desde los 16 años manteniendo a toda su familia de 7 hermanos, la mayoría alcohólicos aunque trabajadores. Se llamaba Delia.

El chiquillo era el preferido de su abuela. El más mimado, primer nieto. El que recibía todos los cariños y también los billetes. Era feliz; vivía comprando toda revista que aparecía en los kioscos. La familia vivía en un hotel inmenso, de unos casi 70 metros de largo… casi salía por la otra calle. Era antiguo, un poco descuidado. No era perfecto; no obstante, sus precios eran accesibles para cualquier viajero ocasional que pasaba por su ciudad.

Ya ávido en su crecimiento, desenvuelto, con seis años y un mundo por seguir descubriendo, el niño vivía cerca del corazón del “El Bajo”, como todos lo llamaban. Era el lumpenaje mismo, un micro mundo habitado por personas de distintas costumbres y hábitos: algunos buenos, otros no tanto. El pequeño estaba fascinado por ese mundo. El Bajo era muy especial, muy diferente a todos los barrios de la ciudad, allí reinaba la astucia y el pillaje para sobrevivir. Este sin dudas es un hito en la vida del niño.

Una mañana, sentado en su mesa que compartía con otros 5 compañeros, entraron dos hombres altos, pulcros, sin gesticulaciones, con miradas fijas y serias. Estaban de uniformes verdes, eran oficiales del Ejército Argentino representando al Liceo Militar Gral. Paz de Córdoba. Saludaron con un seco ¡Buenos Días! Uno de ellos sacó un folleto blanco y lo dejó en mis manos y se fueron. Fue en ese instante que empezó mi amor por la patria, servir en esa institución para defender a mi país.

-¿Cómo se llama tu libro y por qué? ¿Qué cuentas?

«LMGAL 1979 – 2024: SUBORDINACIÓN Y VALOR». Es mucho más que una recopilación de historias y datos históricos: es un tributo vivo a la trayectoria del Liceo Militar General Gregorio Aráoz de Lamadrid (LMGAL), una institución que, durante más de cuatro décadas, ha forjado líderes, construido amistades indestructibles y sembrado valores fundamentales en quienes pasaron por sus aulas y campos de entrenamiento. Como autor, integrante de la primera promoción de egresados, tejo una narrativa apasionada y profundamente personal que va a transportar al lector a los inicios del liceo, a sus días como cadete y a las experiencias compartidas con camaradas que se convirtieron en una segunda familia. A través de una prosa vibrante y detallada, voy a transmitir la esencia de la vida liceísta: los sacrificios personales, el rigor de la disciplina, los momentos de camaradería y el orgullo inquebrantable de pertenecer a esta institución.

La formación militar como eje transformador quedará plasmada en este libro donde se destaca cómo el LMGAL no es sólo un espacio educativo, sino un lugar de formación integral donde se cultiva el carácter, el liderazgo y el sentido de responsabilidad. Las experiencias narradas abarcan desde los madrugones al ritmo del grito ¡Compañía arriba! hasta los ejercicios de liderazgo y las formaciones bajo el sol ardiente de Tucumán. Los relatos capturan la mezcla de emociones que definen la vida de un cadete: nostalgia por la familia, la dureza de la disciplina y el aprendizaje del valor del sacrificio y la lealtad.

Un componente referencial de la obra es el homenaje al General Gregorio Aráoz de Lamadrid, héroe de la independencia argentina, cuya vida es una fuente de inspiración para los cadetes. Entre los puntos más destacados del libro están las anécdotas íntimas y los relatos de camaradería como las historias de mi My Jorge Mario Cordero Tamer, Iván Roqué, Omar Balverde, Federico Norte, César Sotelo, Sergio Politi, Fernando Santillán; también las de ex oficiales como el C Marcelo Gatti que se han convertido en ejemplos de superación personal.

-¿Qué pretendes hacer llegar como mensaje con tu libro?

El libro busca trazar un puente entre las Fuerzas Armadas FFAA y la sociedad civil, además de ser una crónica histórica; plantea una reflexión sobre el papel actual del Ejército Argentino en la sociedad. Enfatizo la importancia de restablecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la población civil, utilizando el arte y la cultura como herramientas para tender puentes y superar tensiones del pasado. Este enfoque dota al libro de una relevancia contemporánea, destacando el rol del Ejército en misiones de paz, asistencia en desastres naturales y la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos. Documenta 45 años de historia y, a la vez, muestra una perspectiva esperanzadora sobre el rol que las instituciones militares pueden desempeñar en la construcción de una sociedad más cohesionada. Es un libro que invita a la reflexión, a revivir los momentos gloriosos y a aprender de los desafíos superados. Para ex alumnos, padres de cadetes, historiadores y cualquier persona interesada en entender la compleja relación entre el Ejército Argentino y la sociedad, esta obra es una lectura imprescindible.

-¿Por qué crees que aún hay gente que detesta a la Fuerzas Armadas?

El odio o rechazo hacia las Fuerzas Armadas en Argentina es un fenómeno complejo que tiene raíces históricas profundas, principalmente relacionadas con los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-1983). Esta repulsa está más presente en ciertos sectores sociales y geográficos, y no necesariamente tiene la misma intensidad en todo el país. Las razones varían según el contexto histórico, social y político, y también dependen de la experiencia individual de cada persona, incluso de cuestiones ideológicas y políticas.

La dictadura militar dejó una profunda huella en la memoria colectiva del país. Las desapariciones forzadas, las torturas, los asesinatos y los vuelos de la muerte son recuerdos que marcan a las víctimas directas y a sus familiares. Muchas personas aún tienen en la memoria los relatos de represión y persecución de aquellos años, y este dolor no se olvida fácilmente. El repudio hacia las Fuerzas Armadas proviene de la percepción de que fueron instancias de poder autoritario que violaron derechos humanos de manera sistemática.

Aunque con el tiempo se lograron juicios contra algunos responsables de la dictadura, muchas familias de víctimas consideran que la justicia ha sido incompleta o parcial. Los casos de impunidad (indultos, amnistías, etc.) durante los primeros años de la democracia dejaron heridas abiertas. La sensación de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas aún no han sido plenamente juzgados o condenados aumentó el resentimiento.

-¿Y la política de DDHH?

La política de derechos humanos aplicada en los últimos años en Argentina- especialmente desde el regreso de la democracia-ha mantenido viva la memoria de las víctimas de la dictadura. Sin embargo, la politización de esta lucha también ha generado divisiones. Algunos sectores vinculan a las Fuerzas Armadas con la represión sin matices, mientras que otros, argumentan que no se debe obviar la violencia generada por los grupos guerrilleros (Montoneros, ERP), que también cometieron atrocidades. A lo largo de la historia argentina, las Fuerzas Armadas han sido asociadas con la violencia institucionalizada y el autoritarismo, lo que genera desconfianza en ciertos sectores sociales que consideran que la violencia no debería ser nunca una solución.

-¿Es lo mismo en Buenos Aires que en el interior, digo, el mismo odio/miedo??

La oposición hacia las Fuerzas Armadas varía entre Buenos Aires y el interior del país en función de varios factores como: la experiencia vivida en cada región, las dinámicas sociales y políticas, y la memoria histórica.

En la capital y en ciudades grandes como Rosario o Córdoba, el recuerdo de la dictadura y el enfoque en los derechos humanos es más fuerte debido a la presencia de organizaciones de derechos humanos, centros de memoria y la proximidad de la política nacional. La sociedad urbana ha sido más expuesta a debates políticos, relatos históricos y visibilización de las víctimas, lo que genera una mayor polarización respecto a las Fuerzas Armadas.

En las regiones del interior, en muchos pueblos, las Fuerzas Armadas no solamente participaron de la represión, sino que también jugaron un rol protector en contextos de violencia. Además, en algunas zonas rurales, los vínculos históricos con los militares (por ejemplo, en el caso de las colonias de ex combatientes o áreas rurales donde las Fuerzas Armadas tenían un poder local) podían haber sido más estrechos o percibidos de manera diferente.

En estos lugares, el miedo o la repulsión hacia las Fuerzas Armadas puede estar relacionado más con su rol represivo y autoritario durante la dictadura ; no obstante existe un apoyo ya que las fuerzas militares fueron vistas como un soporte en términos de seguridad (por ejemplo, en provincias como Tucumán durante la lucha contra el ERP).

-¿Por qué sigue existiendo este rechazo?

El peso de la historia: Las heridas abiertas por los crímenes de la dictadura aún no han sanado completamente en la sociedad argentina. El desprecio o miedo hacia las Fuerzas Armadas persiste debido a la falta de reconciliación completa entre los sectores políticos, la justicia y las víctimas.

Polarización política: En muchos casos, la política actual ha mantenido el discurso sobre derechos humanos vigente y ha utilizado esta narrativa de manera política. Esto puede generar divisiones en la sociedad y mantener el odio hacia las Fuerzas Armadas en ciertos sectores.

-¿Qué opinas de los años 76/83? ¿Qué pasó?

Los años 1976-1983 en Argentina fueron un período marcado por la dictadura militar, la represión sistemática, la crisis económica y el conflicto de Malvinas. Fue una etapa oscura donde el Estado implementó el terrorismo de Estado con secuestros, torturas y desapariciones, pero también fue el desenlace de un conflicto previo entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder, derrocando a Isabel Perón. El país estaba sumido en una crisis económica y política, con un gobierno débil y una violencia creciente. Montoneros y el ERP realizaban atentados, secuestros y asesinatos, mientras que el Estado ya respondía con represión ilegal a través de la «Triple A».

Los militares justificaron el golpe como una «guerra contra la subversión», pero en lugar de aplicar la ley, desplegaron un sistema clandestino de represión que incluyó desapariciones, torturas y vuelos de la muerte.

El Proceso de Reorganización Nacional (nombre del gobierno militar) persiguió no sólo a guerrilleros, sino también a opositores políticos, sindicalistas, periodistas y estudiantes. Se calcula que hubo entre 8.000 y 30.000 desaparecidos (según la fuente), y cientos de bebés fueron apropiados ilegalmente.

La economía, bajo la dirección de Martínez de Hoz, implementó políticas de apertura que beneficiaron a sectores financieros y endeudaron al país. Esto generó una desindustrialización, favoreciendo las importaciones y afectando el empleo.

-¿Cómo se desencadena la guerra de Malvinas?

Con la dictadura desgastada y el malestar social en aumento, Galtieri decidió invadir las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, buscando recuperar el apoyo popular. La respuesta británica fue inmediata, y tras 74 días de combate, Argentina fue derrotada. Esto aceleró la caída del régimen y preparó el camino para la vuelta a la democracia en 1983.

El período 1976-1982 fue una etapa de violencia y autoritarismo. Los militares cometieron crímenes de lesa humanidad que no pueden justificarse, aunque la violencia guerrillera previa tampoco debe ser minimizada. La dictadura dejó al país con una crisis económica, una deuda externa enorme y profundas heridas sociales que aún dividen a los argentinos.

-Hubo dos bandos: ¿milicos y guerrilla? ¿Fue inventado o no, para alguna acción política?

Sí, en los años ‘70 en Argentina hubo dos bandos enfrentados: las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros (Montoneros, ERP, FAR, FAP, entre otros). No fue una «invención», sino un conflicto real con violencia de ambos lados. Sin embargo, la manera en que se narra y se recuerda este enfrentamiento ha sido manipulada con fines políticos.

Desde finales de los ‘60, grupos guerrilleros inspirados en el marxismo y la lucha armada comenzaron a operar en Argentina, realizando atentados, secuestros y asesinatos. Su objetivo era tomar el poder por la vía revolucionaria. En respuesta, el Estado, primero con gobiernos constitucionales y luego con la dictadura, implementó una represión brutal y clandestina.

Con el tiempo, el relato sobre los años ‘70 se convirtió en una herramienta política. En la democracia, el discurso de los derechos humanos se centró exclusivamente en los crímenes de la dictadura, dejando fuera los delitos de la guerrilla.

Los militares fueron juzgados y condenados, pero los ex guerrilleros recibieron beneficios, indultos o incluso ocuparon cargos en gobiernos democráticos. Se impuso la idea de que en los ‘70 solo hubo «jóvenes idealistas» perseguidos por un Estado represivo, omitiendo que la guerrilla mató a cientos de personas. La política de derechos humanos se utilizó para favorecer a ciertos sectores y silenciar a otros.

Reitero: el conflicto entre militares y guerrilla fue real y no una invención, pero su interpretación posterior fue manipulada con fines políticos. Mientras la dictadura fue condenada con justicia, los crímenes de la guerrilla fueron ignorados o minimizados, generando un relato parcializado que aún divide a la sociedad.

-¿Cuál es la función de la Fuerzas Armadas?

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tienen como misión principal la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial frente a amenazas externas. En Argentina, su función está regulada por la Ley de Defensa Nacional (23.554), que establece claramente que su tarea es la defensa frente a agresiones de origen externo y no deben intervenir en asuntos de seguridad interior. Las principales funciones de las FF.AA. en Argentina son la defensa de la soberanía nacional, la cooperación internacional, el apoyo en emergencias y catástrofes, el control del Atlántico Sur y la investigación y desarrollo tecnológico.

Desde el regreso de la democracia, la Ley de Seguridad Interior prohíbe que las FF.AA. actúen en conflictos internos, como el narcotráfico o la lucha contra el crimen organizado. Algunos sectores piden modificar esta restricción, pero otros temen que se repitan abusos del pasado. Las FF.AA. tienen un rol clave en la defensa nacional y la cooperación internacional, pero en Argentina han sido históricamente limitadas en su accionar interno. La discusión sobre su modernización y funciones sigue abierta.

-Los » condenados», el NUNCA MÁS, ¿es correcto el proceso?

“Para que la VERDAD fluya, la MEMORIA debe ser COMPLETA. No hay verdad sin memoria y no hay memoria sin verdad». (MAEART)

El proceso judicial que siguió al Nunca Más y la condena a los responsables del terrorismo de Estado en Argentina fue un hito histórico en la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, la manera en que se llevó adelante tuvo luces y sombras, con aciertos en la búsqueda de justicia, pero también con decisiones políticas que generaron controversia. El Juicio a las Juntas (1985) fue un ejemplo a nivel mundial de cómo una democracia recién recuperada podía juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad sin recurrir a la justicia militar ni a la venganza. La condena a Videla, Massera y otros líderes militares fue un paso crucial en la historia argentina.

El informe Nunca Más, elaborado por la CONADEP, dejó registro de los crímenes cometidos, permitiendo que la sociedad tomara conciencia de la magnitud de la represión. En los años 90, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida cerraron la posibilidad de seguir juzgando a los responsables. Pero en 2003, la anulación de estas leyes permitió reabrir causas y juzgar a militares y colaboradores de la dictadura.

Mientras que los crímenes cometidos por el Estado fueron correctamente juzgados, los actos de terrorismo perpetrados por grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP no recibieron el mismo tratamiento judicial. En muchos casos, sus integrantes fueron indultados o beneficiados por leyes que no aplicaron a los militares. Con el tiempo, el proceso de justicia pasó de ser una búsqueda genuina a convertirse en una herramienta política. La designación de jueces afines y la falta de imparcialidad en algunos juicios han sido criticadas.

Se han dado situaciones en las que ancianos o militares de bajo rango fueron condenados sin pruebas concluyentes, mientras que ex guerrilleros con antecedentes de secuestros y asesinatos han sido protegidos o incluso beneficiados con cargos políticos. El Juicio a las Juntas fue un modelo de justicia necesario y legítimo, pero el proceso posterior se fue desvirtuando con el tiempo. La justicia debe ser equilibrada, sin revanchismos ni sesgos políticos. Juzgar solamente una parte del conflicto y usar los derechos humanos como bandera política ha generado divisiones y resentimiento en la sociedad.

-¿Qué pasa con los militares ( hijos, parientes muertos . caso Lambruschini)? Hubo muertos inocentes de ese lado también. ¿Por qué no se condena a los guerrilleros? Creo que a Firmenich…pero está libre.

El caso de los militares y sus familias que fueron víctimas de los ataques guerrilleros es una de las grandes omisiones en la narrativa oficial sobre la violencia en Argentina. Si bien el terrorismo de Estado fue juzgado y condenado (como correspondía), los crímenes de Montoneros y el ERP no recibieron el mismo tratamiento judicial.

Durante los años ‘70, Montoneros y el ERP llevaron a cabo secuestros, asesinatos y atentados con explosivos que afectaron a militares, a sus familias y a civiles. Un caso emblemático es el del Almirante Lambruschini, cuya hija Paula, de 15 años, murió en 1978 tras la explosión de una bomba en su casa. Otro caso es el del Capitán Viola y su hija de 3 años, asesinados en Tucumán por el ERP. Estos hechos fueron crímenes de lesa humanidad y afectaron a personas inocentes, pero nunca fueron juzgados con la misma rigurosidad que los crímenes cometidos por la dictadura.

-¿Por qué no se condenó a los guerrilleros?

En los años ‘70 y ‘80, muchos guerrilleros fueron indultados o beneficiados con leyes de amnistía. Se construyó un relato político muy evidente. Con el regreso de la democracia, el enfoque de los derechos humanos se centró exclusivamente en los crímenes de la dictadura, dejando de lado los de la guerrilla. Mientras que los militares fueron juzgados hasta sus últimos días (incluso ancianos sin pruebas contundentes en su contra), ex guerrilleros con participación en atentados y secuestros han ocupado cargos públicos y recibido beneficios. El caso Mario Firmenich, jefe de Montoneros, fue condenado en los ‘80, pero en 1990 recibió el indulto de Menem. Se exilió en España y, a diferencia de los militares condenados, nunca volvió a la cárcel. Hoy vive libre y alejado del ojo público.

Si bien fue correcto juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, la impunidad de los crímenes guerrilleros genera una grieta en la historia y en la justicia argentina. La falta de condenas para Montoneros y el ERP es una deuda pendiente, y la historia oficial sigue negando el sufrimiento de muchas víctimas inocentes.

-¿Crees que hay guerrilleros vivos en el exterior?

Sí, es altamente probable que aún existan ex guerrilleros de Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) viviendo en el exterior. Muchos de ellos se exiliaron en la década del ‘70 tras la persecución de la dictadura militar y nunca regresaron a Argentina, mientras que otros sí lo hicieron tras la restauración democrática en 1983. Algunos de estos ex combatientes se reintegraron a la vida política y social, mientras que otros mantuvieron un perfil bajo o incluso cambiaron de identidad. En ciertos casos, lograron insertarse en organismos internacionales, ONG o actividades académicas en países como España, Francia, México, Cuba o Venezuela.

También hubo casos de ex guerrilleros que se vincularon con conflictos internacionales o redes de inteligencia, ya que algunos tenían entrenamiento en Cuba o en otros países con movimientos revolucionarios.

Por otro lado, ciertos cuadros históricos del ERP y Montoneros que participaron en acciones violentas o secuestros evitaron regresar a Argentina para no enfrentar procesos judiciales. Aunque la mayoría de las causas por delitos cometidos por estos grupos prescribieron o fueron cerradas, algunos ex guerrilleros han preferido permanecer en el extranjero.

-¿Qué pensás de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo?

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han tenido un rol fundamental en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina. Su activismo permitió visibilizar los crímenes de la dictadura y ayudó a recuperar la identidad de muchos niños apropiados durante el terrorismo de Estado. Fueron claves en la denuncia internacional de las desapariciones y apropiaciones de bebés. Lograron que el tema de los derechos humanos se mantuviera en la agenda política y social del país. La lucha de las Abuelas permitió la recuperación de más de 130 nietos, devolviéndoles su identidad. Con el tiempo, algunas facciones dentro de estos organismos toman posturas políticas que generan divisiones. Mientras que muchas Abuelas y Madres mantuvieron un perfil estrictamente ligado a los derechos humanos, líderes como Hebe de Bonafini convirtieron a Madres de Plaza de Mayo en una organización con un fuerte sesgo ideológico, alineada con ciertos gobiernos y alejándose del reclamo original. Casos como el escándalo de Sueños Compartidos, donde hubo corrupción en la construcción de viviendas sociales, dañaron la imagen del movimiento. Es importante diferenciar la causa original de los manejos políticos posteriores.

-¿Qué pasó en la Tablada? ¿Fue armado para reivindicar a las Fuerzas Armadas en el regreso de la democracia?

La toma del Regimiento de La Tablada en Argentina ocurrió entre el 23 y el 24 de enero de 1989 y fue un intento de insurrección armado llevado a cabo por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), un grupo liderado por Enrique Gorriarán Merlo. El MTP justificó su acción alegando que existía un inminente golpe de Estado por parte de sectores militares carapintadas. Sin embargo, la versión oficial y la de la mayoría de los historiadores sostiene que se trató de un intento de derrocar al gobierno democrático de Raúl Alfonsín o, al menos, generar un clima de caos.

El ataque al Regimiento de Infantería Mecanizada 3, ubicado en La Tablada, provincia de Buenos Aires, fue repelido por las Fuerzas Armadas y de Seguridad tras 30 horas de combate. Murieron 39 personas, entre ellas militares, policías y atacantes. Se denunciaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de subversivos que se habían rendido. Este hecho marcó el fin de los intentos armados revolucionarios en Argentina y dejó abierta la discusión sobre el rol del Estado en la represión del ataque.

El cerebro y conductor desde la distancia fue el terrorista Enrique Gorriarán Merlo quien falleció el 22 de septiembre de 2006 a los 65 años debido a un infarto, mientras se encontraba en Buenos Aires. Tras la toma del regimiento de La Tablada en 1989, fue capturado en 1995 en México y extraditado a Argentina. En 1996, fue condenado a cadena perpetua por su participación en el ataque. Sin embargo, en 2003 recibió el indulto del entonces presidente Eduardo Duhalde. Luego de su liberación, intentó incursionar en la política democrática con el «Partido de la Revolución» y escribió sus memorias. Sin embargo, no logró una presencia relevante en el escenario político antes de su muerte.

Este personaje fundamentó el ataque para neutralizar al EA (Ejército Argentino) a desistir de sus ansias de volver a apropiarse del poder tras cuatro fallidas sublevaciones durante esos tiempos encabezadas por los llamados Carapintadas. En realidad estos nefastos supuestos defensores del pueblo lo que querían era tomar el poder usando como chivo expiatorio al Ejército Argentino- lo mismo que quisieron agrupaciones anteriores como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y de Montoneros liderados por el asesino Mario Firmenich-.

Desde mi punto de vista, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo había quedado dividido en dos partes: por un lado occidente formado por los aliados y, por el otro, el comunismo y el socialismo. Toda esta turba de la guerrilla argentina quería imponer esa ideología totalmente ajena al pueblo argentino por la fuerza, alineándose a los comunistas para ir construyendo un relato populista. Qiuerían simular que eran la salvación, los que habían liberado a los argentinos de los llamados genocidas del pueblo, una falacia aberrante. ¡Todas falacias! Estos tipos querían apoderarse del arsenal del regimiento de La Tablada para instigar una revuelta popular que derrocara al gobierno de Raúl Alfonsín. En ese contexto el EA sólo recibió órdenes de retomar el control del regimiento y así lo hicieron junto a FFSS fuerzas de seguridad que lucharon para recuperar la unidad militar. Todos estos episodios hicieron que la democracia siguiera haciéndose fuerte y que pudiésemlos transitar un período de desarrollo menos traumático.

Para completar la respuesta quisiera hacer referencia a las sublevaciones carapintadas que fueron una serie de cuatro sublevaciones militares ocurridas en la Argentina entre 1987 y 1990, poco después de que en diciembre de 1983 se iniciara en el país el período de democracia más extenso de nuestra historia. Desde 1930, Argentina había atravesado más de cincuenta años de golpes de Estado militares que impidieron que se consolidara un sistema democrático a persar de que en 1912 se estableciera el voto secreto y obligatorio. Después de instalado el gobierno democrático, se abrieron decenas de causas judiciales para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Varios militares resultaron condenados, incluyendo entre ellos a algunos integrantes de las juntas militares. En ese contexto de gran cantidad de procesamientos judiciales y condenas contra militares, se produjeron los levantamientos, cuando un grupo de oficiales de graduación intermedia del Ejército Argentino, conocidos como los «Carapintada»- debido a que se presentaban con pintura facial de camuflaje como en la guerra- tomaron instalaciones militares para protestar contra los juicios por violaciones a los derechos humanos, desconociendo la cadena de mando de los presidentes constitucionales Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Pese a haber sido derrotados, las sublevaciones carapintadas presionaron al poder democrático e influyeron en la sanción de las llamadas “leyes de impunidad”, impulsadas durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, que liberaron a los acusados y dejaron sin efecto las investigaciones y condenas dictadas contra los autores de crímenes de lesa humanidad.

En 2003, veinte años después de la caída de la dictadura, las leyes de impunidad fueron anuladas por el Congreso Nacional y la Corte Suprema- durante la presidencia de Néstor Kirchner-. ¿Para qué? Para permitir que los delitos fueran finalmente investigados y los culpables condenados. Los militares sublevados fueron juzgados y condenados, pero por último resultaron indultados.

Con la llegada del kirchnerismo se inicia un proceso de demonización de las FFAA Fuerzas armadas para construir el RELATO KIRCHNERISTA a partir de 2003

-Islas Malvinas: Tu punto de vista del conflicto y la corrupción por parte del ejército.

El conflicto de las Islas Malvinas es una de las heridas más profundas en la historia argentina. Desde la perspectiva geopolítica y de soberanía, Argentina ha sostenido legítimos reclamos sobre las islas, pero la Guerra de 1982 fue el resultado de una decisión desesperada de la dictadura militar, más enfocada en sostener su poder que en una estrategia realista de recuperación territorial.

El gobierno de Galtieri lanzó la ofensiva en un momento de crisis interna, creyendo que una victoria rápida fortalecería su legitimidad. Sin embargo, subestimaron la respuesta británica y el respaldo de EE.UU. al Reino Unido. La falta de logística, armamento y preparación condenaron la campaña desde el inicio.

Más allá del error estratégico, el trato a los propios soldados argentinos fue inhumano. Mientras los altos mandos mantenían privilegios, miles de jóvenes conscriptos fueron enviados sin el equipamiento adecuado, padeciendo hambre, frío y maltratos por parte de sus propios superiores. Se documentaron casos de oficiales que desviaban provisiones, dejando a los soldados en condiciones miserables. Además, se han denunciado torturas dentro del propio ejército, como estaqueamientos y castigos físicos.

Tras la derrota, la dictadura ocultó información y minimizó las denuncias. Con la llegada de la democracia, los responsables de la guerra no enfrentaron consecuencias proporcionales a la magnitud de sus crímenes. Los casos de corrupción y abusos han tardado décadas en salir a la luz y aún hoy ,muchos ex combatientes siguen luchando por reconocimiento y justicia.

-¿Fue una causa legítima?

La Guerra de Malvinas fue una causa legítima utilizada de manera oportunista por una dictadura corrupta e ineficaz. No sólo significó una tragedia en términos de vidas humanas, sino que también dejó una deuda moral con los veteranos, quienes fueron olvidados y maltratados por el mismo sistema que los envió a pelear.

-¿Argentina puede salir o no quiere salir de los conflictos que tenemos ( económico, seguridad, corrupción)?

Argentina se encuentra en una encrucijada compleja frente a varios conflictos estructurales como el económico, de seguridad y de corrupción. Aunque existe un fuerte deseo de cambio en distintos sectores de la sociedad, las soluciones no son fáciles y la capacidad de salir de estos problemas depende de una combinación de decisiones políticas, reformas estructurales y una gestión eficiente.

El déficit fiscal, la inflación, la deuda externa y la dependencia de las importaciones son problemas históricos que la Argentina no ha logrado resolver de manera sostenible. Aunque el país ha tenido momentos de crecimiento, como en los años ‘90 bajo el Plan de Convertibilidad o en el período 2003-2007, los ciclos económicos han sido muy volátiles. La economía argentina tiende a entrar en crisis debido a la falta de previsibilidad, las políticas cambiarias inestables, y la dependencia de los precios internacionales de los commodities.

-¿Argentina puede salir de la crisis?

Es posible, pero para lograr una recuperación sostenida, se requiere de un pacto social amplio, reformas fiscales profundas, y un consenso político que trascienda los gobiernos de turno. La falta de estabilidad política y el cortoplacismo han sido obstáculos persistentes.

-¿Por qué existe tanta inseguridad?

El tema de la inseguridad en Argentina tiene múltiples dimensiones, desde el narcotráfico, el crimen organizado hasta la violencia urbana. El narcotráfico, especialmente en las provincias del norte, es un desafío creciente. Además, la criminalidad en grandes centros urbanos y la falta de recursos efectivos en las fuerzas de seguridad contribuyen a la percepción de inseguridad.

-¿Puede solucionarse?

La lucha contra el crimen organizado y la violencia requiere coordinación entre fuerzas federales y provinciales, además de estrategias de prevención social que aborden las causas estructurales de la delincuencia. Mejorar la formación de la policía y fortalecer el sistema judicial son pasos clave, pero la solución no es inmediata y necesita cambios profundos en la política de seguridad.

-¿La corrupción?

La corrupción es un problema endémico en Argentina. Las acusaciones de corrupción han involucrado a funcionarios de todos los partidos políticos, tanto en el ámbito nacional como provincial. Los casos de corrupción institucionalizada y los escándalos de sobornos han socavado la confianza en las instituciones, generando desconfianza en la sociedad. Si bien ha habido avances en la transparencia y justicia, los casos siguen surgiendo.

-¿Se puede erradicar?

Erradicar la corrupción requiere una reforma judicial efectiva, un sistema de control riguroso sobre los fondos públicos y un cambio cultural hacia la transparencia. Si bien la corrupción se ha combatido con ciertos avances, sigue siendo una barrera importante para el progreso.

-¿Por qué parece que no se sale?

Fragmentación política: Los enfrentamientos políticos dentro del Congreso y entre los diferentes partidos (como el kirchnerismo con el peronismo, socialismo, comunismo y el gobierno) han dificultado la implementación de políticas coherentes a largo plazo. La polarización y el clientelismo político son problemas serios que frenan el progreso.

Intereses sectoriales: Existen grupos de poder que se benefician del statu quo, como ciertos sectores de la política, la economía y la justicia. Estos intereses dificultan el cambio y perpetúan las estructuras de corrupción y dependencia económica.

Desconfianza y resignación social: Muchos argentinos sienten que los ciclos de crisis son inevitables y que no existe una salida clara. Esta sensación de desesperanza y frustración a veces frena el impulso de reformas profundas.

-¿Se puede salir de este ostracismo?

Sí, Argentina puede salir de estos conflictos si se toman decisiones políticas estructurales, fomentando un pacto social que priorice el bienestar común por encima de los intereses particulares. Sin embargo, el cambio profundo dependerá de un consenso político, la lucha contra la corrupción, la gestión económica responsable y un plan de largo plazo para fortalecer las instituciones y la seguridad.

Argentina tiene el potencial de superar estos problemas, pero no es un camino fácil ni rápido. Se requiere de compromiso político, reformas institucionales profundas y un cambio cultural para que el país pueda encaminarse hacia un futuro más estable y justo.

Acá no hay victoriosos ni subyugados

Acá hay venidos y devenidos

Un sistema que es perverso y te traga

Y aun así digo que el amor va a triunfar

El mal no puede llevarse la victoria

Las personas nobles deben prevalecer a los embates del odio

(Fragmento de Era o No era de MAEART)

Se hace un silencio. Me quedan varias preguntas. Elijo dejarlas para la proxima vez- cuando conozca a Mae en persona.

Este hombre que, de niño, vivió entre maleantes, bombardeos, ladrones y alguna miseria más, no tiene un ápice de resentimiento y, si tuvo bronca, tristeza o sintió desamor, lo ha dejado escrito en el agua.

@mariacabezawriter